Jeux Olympiques 1924 : Paris, il y a cent ans...

Introduction

Aujourd'hui est un grand jour pour l'histoire de l'olympisme français, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 vient d'avoir lieu sur la Seine. Mais un siècle auparavant, la France organisait également les Jeux Olympiques avec la VIIIème olympiade de 1924. Retour sur une édition qui a vu naître de très grands champions comme Johnny Weissmuller ou Paavo Nurmi. Retour sur Paris, il y a cent ans…

C'est un épisode surprise un petit peu spécial vous vous en doutez. En cette période de fête olympique, je ne pouvais m'empêcher de vous préparer un petit épisode sur les Jeux de Paris. Mais j'ai décidé de prendre le contre-pied des Jeux de 2024 en vous présentant ceux de 1924, qui avaient également lieu dans la Ville Lumière, Paris.

Cependant, je préfère vous prévenir tout de suite, les seuls extraits d'époque que j'ai trouvé sont une vidéo retraçant la cérémonie d'ouverture, en noir et blanc, et muette. Pas pratique pour un documentaire audio… Il n'y aura donc pas d'extraits sonores d'époque. J'espère tout de même réussir à vous faire voyager dans cette période et dans cet événement, faste pour la culture et le sport français.

Paris, terre d'innovation

Ah Paris… Les années folles… Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, Maurice Chevalier… Le jazz, le charleston, l'insouciance parisienne avec Montmartre et ses artistes à chaque coin de rue… Le music-hall, l'Art Déco, le cabaret… C'est dans ce contexte tout nouveau de libération et d'euphorie que viennent s'inscrire les Jeux Olympiques de Paris 1924, soit, il y a tout juste 100 ans.

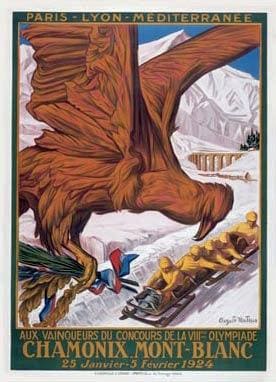

Ce ne sont pas les premiers Jeux organisés dans la capitale française. Paris avait déjà eu la chance d'organiser les deuxième Jeux de l'olympisme moderne, en 1900. Ces Jeux avaient été un beau fiasco pour le CIO. L'exposition universelle de Paris présente au monde entier les merveilles de la Belle Epoque. Elle absorbe toute la lumière des épreuves sportives et rayonne autant qu'elle atrophie la compétition du CIO au même moment… Bref, le baron Pierre de Coubertin (que l'on a déjà présenté dans l'épisode sur Betty Robinson), ne veut pas rester sur un échec. Il sait qu'il se retirera de la présidence du CIO à la fin de ces Jeux, il l'a décidé. Il veut alors prouver au monde entier que la France et Paris sont capables d'organiser des Jeux dignes de ce nom, qui feront rayonner la culture de l'olympisme dans la Terre entière. A force de persuasion, il réussit à convaincre les autres membres du CIO de lui accorder gain de cause et obtient l'organisation de deux événements phares, les premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix (à l'époque qualifiés comme simple Semaine internationale des sports d'hiver) et les Jeux Olympiques d'été à Paris.

C'est dans l'ADN parisien de vouloir rajouter sa touche personnelle aux Jeux Olympiques afin de les moderniser et de les rendre encore plus attrayants ! Cette année, en 2024, la cérémonie d'ouverture a lieu pour la première fois de l'histoire en pleine ville, les Jeux de 1924 ne vont pas non plus déroger à la règle en instaurant des nouveautés qui perdureront dans le temps, jusqu'à nos jours.

Pour la première fois de l'histoire, un village olympique est construit et permet de loger tous les sportifs contre la somme de 55 francs par jour (à l'exception des américains qui préféreront loger dans le parc du château de Rocquencourt). Ce village olympique est situé au boulevard de Valmy, à Colombes, à proximité du stade olympique basé également dans cette même commune. A l'époque, les bâtiments n'ont rien à voir avec le confort du village de maintenant. De simples maisons de bois alignées les unes avec les autres et où chaque chambre possède trois lits. Mais les fondamentaux sont bien présents et permettent d'assurer le nécessaire pour y mener une vie paisible le temps des olympiades : une poste, un salon de coiffure, une infirmerie, un bureau de change, un kiosque à journaux ou encore un service télégraphique et téléphonique. Les repas sont également assurés au sein du village olympique avec un restaurant. Toutes les équipes sont ravies de ce service, à l'exception de la nation britannique qui exige d'avoir son propre cuisinier personnel pour séjourner au village olympique. Sans doute, ne sont-ils pas habitués à de la bonne gastronomie dans leur pays… Blague à part, les menus du restaurant du village étaient certes peu variés, mais assuraient le strict nécessaire. Des demies bouteilles de vin ou de bière étaient même comprises dans le menu les midis.

Couramment utilisée à l'époque, la devise “Citius, Altius, Fortius” est officiellement adoptée par le CIO avant le début de ces Jeux. Pour l'anecdote, c'est juste avant la dernière édition des Jeux d'été qui s'est déroulée en 2021 à Tokyo que la devise sera modifiée, soit quasiment un siècle plus tard. Un dernier mot est venu se greffer à la devise originale. “Citius, Altius, Fortius” devenant “Citius, Altius, Fortius – Communiter”, soit “Plus vite, plus haut, plus fort - ensemble”.

Pour la première fois également, des épreuves pourront être commentées en direct grâce à l'apparition des premiers postes radios dans les foyers et à l'arrivée de la TSF. Les principales épreuves de ces Jeux ont donc pu être contées par Edmond Dehorter, souvent connu comme le premier commentateur sportif français exerçant à la radio. Pourtant vécu comme une révolution pour tous les français de l'époque, Edmond Dehorter a eu un mal fou à commenter les épreuves. Les journalistes de presse écrite de l'époque, craignant que le commentaire radio fasse du tort à la vente de leurs journaux, empêchent Dehorter d'accéder au stade et les organisateurs de Paris 1924 lui refusent son accréditation médiatique. Mais Dehorter ne se laisse pas démonter et utilise un ingénieux stratagème pour tout de même pouvoir commenter tranquillement. Le 9 Juin, puisqu'il ne peut pas accéder au stade pour la finale du tournoi de football Suisse-Uruguay, il montera dans un ballon captif afin de commenter le match depuis les cieux ! Certaines sources affirment qu'il a dû avorter son reportage et son commentaire à cause d'un vent soufflant trop fort, mais qu'importe ! Son obstination a tapé dans l'œil des organisateurs qui le laissent alors accéder à la fin des Jeux Olympiques depuis le bord du terrain, simplifiant ainsi tous ses récits. Il a également réussi à convaincre ses confrères de la presse écrite que ses commentaires pouvaient donner envie à de nouveaux français qui seraient passionnés par ses récits en direct de lire également le compte-rendu de l'épreuve dans les journaux du lendemain.

Et enfin, la dernière innovation parisienne, et non des moindres, est l'apparition pour la première fois de la cérémonie de clôture avec lever des 3 drapeaux. Celui du CIO, celui de la France, pays hôte et celui des Pays-Bas, futur pays hôte en 1928.

Bref, tout est réuni pour avoir une édition qui restera dans les mémoires collectives.

Une cérémonie d'ouverture grandiose

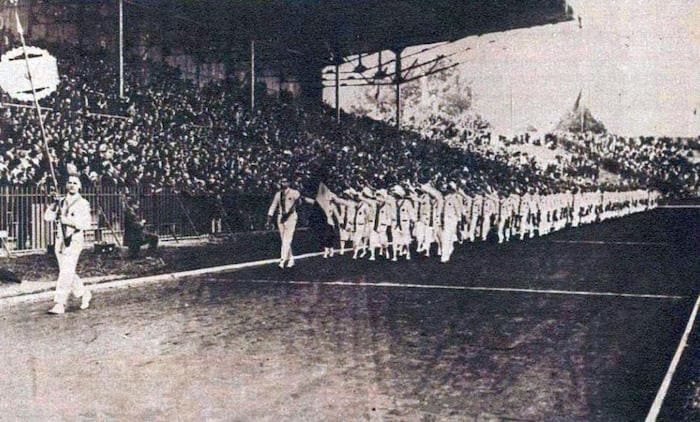

Nous sommes le Samedi 05 Juillet 1924, au stade olympique de Colombes. 45 000 personnes sont émerveillées sur place en arrivant dans les tribunes pour assister à la cérémonie d'ouverture. Ils découvrent alors les 500m que comptent la piste en cendrée rose du stade ainsi que le gigantesque tableau d'affichage pour les scores des épreuves. Les spectateurs sont également impressionnés par les deux tribunes latérales couvertes réservées aux plus fortunés mais adorent aussi leurs emplacements plus populaires en virage dans les tribunes debout. Ce stade permet réellement de se ressentir au plus proche des athlètes et de la piste. Les spectateurs ne sont ainsi qu'à quelques mètres des sportifs qu'ils viennent admirer. Les athlètes sont également impressionnés en voyant les 40 vestiaires qui peuvent accueillir plus de 1000 athlètes simultanément. Ces vestiaires possèdent en plus des douches chaudes et de l'électricité, un luxe !

Alors que tous les spectateurs sont en admiration envers toutes ces installations, l'arrivée de Gaston Doumergue, président de la République Française fraîchement élu moins d'un mois auparavant, annonce le début officiel de la cérémonie ! Il salue alors Pierre de Coubertin, président du CIO, puis le Prince de Galles, le prince d'Angleterre, le prince de Roumanie, la princesse de Serbie, le rastafari éthiopien Haïlé Sélassié et tous les dirigeants de pays présents avec lui dans ce stade. Puis de l'autre côté de l'enceinte sportive, s'approchent les athlètes qui défilent derrière le drapeau de leur nation. Ordre alphabétique oblige, ce sont les sud-africains qui ont l'honneur de pénétrer les premiers sur la piste habillés aux couleurs de leur pays, vestes vertes ainsi que pantalons et chapeaux blancs. Le défilé des 44 nations continue et celles récoltant le plus d'applaudissements sont sans conteste le Royaume-Uni, les Etats-Unis et bien évidemment, la France ! Tiens, d'ailleurs, les voilà ! Fièrement emmenée par l'athlète Géo André qui défile en tête, drapeau en main, c'est toute la délégation française qui se fait acclamer dans son stade par une population en liesse. La Yougoslavie arrive à son tour quelques temps plus tard en fermant la marche des nations.

Gaston Doumergue se lève à son tour et proclame l'ouverture officielle de la VIIIème olympiade de l'histoire. Après la tradition du coup de trompette et de canon, le drapeau olympique est hissé au centre du stade et Géo André peut alors prononcer le serment officiel des athlètes suivi d'un lâcher de colombes, symbole de paix entre les peuples. Cette cérémonie grandiose marque les esprits de tous les spectateurs présents.

Ça y est la compétition peut officiellement démarrer !

Une première finale morose

Enfin pas tout à fait… Officiellement la compétition sportive est déjà ouverte depuis le 04 Mai avec le match de rugby France-Roumanie, conclu par une victoire de la France 61 à 3. En fait la cérémonie d'ouverture a eu lieu le Samedi 5 Juillet car c'est la veille des premières épreuves d'athlétisme, considérées comme les épreuves phares de l'époque. Aujourd'hui encore quelques épreuves comme le football ou le rugby à VII démarrent quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, mais c'est surtout lié à un problème de calendrier et ces épreuves ne commencent jamais plus de 3 jours avant la cérémonie officielle. Rien à voir donc avec 1924 où certaines épreuves ont eu lieu plus d'un mois avant l'ouverture. C'est d'ailleurs au rugby à XV que se jouera la première “finale” de ces Jeux. Je mets le terme “finale” entre guillemets car à l'époque seules 3 équipes participaient à cette compétition : la France, la Roumanie et les Etats-Unis champions olympiques en titre. Les meilleures nations mondiales comme les britanniques, les australiens, ou les néo-zélandais boudant le rugby aux Jeux Olympiques. Une poule unique avait donc lieu, et le vainqueur de cette poule est couronné champion olympique. Lors du premier match de la compétition, nous venons de le voir, la France étrille la Roumanie qui n'arrivera pas à se rattraper contre les USA avec une défaite 37 à 0, une semaine plus tard. Le dernier match de la poule voit donc s'affronter la France et les Etats-Unis, tous deux vainqueurs de leur premier match. Ce match est alors considéré comme la finale du tournoi. Et cette finale voit s'affronter les deux mêmes équipes que l'édition précédente à Anvers, on prend les mêmes, et on recommence ! Bon qu'on mette également les choses au clair, ces deux nations étaient les deux seules engagées dans le tournoi, mais qu'importe… Finalement, ce sont les Etats-Unis qui s'étaient imposées sur le score de 8 à 0. Revanche à prendre 4 ans plus tard, à la maison qui plus est !

Le Dimanche 18 Mai, près de 20 000 supporters viennent encourager les bleus. Personne ne le sait encore, mais les spectateurs présents ce jour-là assistent au dernier match de rugby à XV de toute l'histoire olympique ! Le rugby étant retiré dès l'édition suivante et seulement réintroduit en 2016 à Rio sous la forme du rugby à VII. Et cette finale y a joué pour beaucoup…

La faute à plusieurs raisons, la principale étant qu'à partir de 1928, les éditions des JO vont être condensées en seulement deux semaines, et non plus deux mois, comme à l'époque. Mais dans une moindre mesure, la faute est aussi mise sur le dos de la finale de l'édition de 1924. Dans le jeu, tout se passe bien, l'équipe de rugby américaine est constituée à près de deux-tiers par des joueurs d'universités américaines qui pratiquent le football américain ou le basket et qui n'ont appris les règles du rugby simplement lors de leur premier rassemblement. La France est donc logiquement favorite et le public est venu en nombre assister à cette finale, entre 20 et 30 000 personnes. Mais finalement, ce sont les Etats-Unis qui vont venir conserver leur couronne en écrasant la France 17 à 3, avec cinq essais dont un transformé côté américain contre un seul essai côté français, celui-ci ne valant que 3 points à l'époque. Sur le terrain, rien à redire, la finale s'est jouée dans un esprit bon enfant. Dans les tribunes en revanche, ce n'est pas la même histoire !

Les spectateurs français, vexés de voir leur nation se faire dominer par une équipe qu'ils considèrent comme moins forte et moins méritante, vont perdre tout esprit olympique en exacerbant leur chauvinisme au-delà du raisonnable. Insultes et sifflets envers les américains tout au long de la partie, qu'ils accusent de jouer trop rudement, dans le seul but de casser les joueurs français. Les deux rugbymans français Jean Vaysse et Adolphe Jauréguy sortiront bel et bien sur blessure au cours de la finale et ne peuvent pas être remplacés car cela n'existe pas encore à l'époque, mais ces malheureuses blessures ont eu lieu dans le cours du jeu et ne sont en aucun cas à attribuer à la brutalité des américains. Le journal L'Excelsior écrira le lendemain dans ces lignes : “Le public protesta - et il eut tort - parce qu'il fut particulièrement injuste d'accuser les Américains de brutalités qu'ils ne commirent pas. Ils jouèrent sec, c'est entendu, comme les règles du rugby le permettent, mais jamais méchamment ni déloyalement.”. Mais ça ne s'arrête pas là, de nombreux sifflets couvrent les tribunes lors du lever de drapeau du pays vainqueur. Les caméramans chargés de filmer ce moment auraient même reçus des jets de cailloux. Près de 250 policiers auraient été chargés d'évacuer les rugbymans américains, par crainte qu'il ne leur arrive quelque chose. Et enfin, des bagarres ont eu lieu dans les tribunes entre supporters français et états-uniens. Un américain a même dû être transporté à l'hôpital après avoir reçu des coups de canne à la tête.

Bref, la finale a viré au pugilat dans les tribunes, les Jeux Olympiques commencent sous de mauvaises augures… Heureusement, le reste des Jeux va pouvoir se dérouler dans une atmosphère bon enfant.

Les arts, épreuves olympiques mais épreuves chaotiques

Le rugby est loin d'être la seule discipline qui a vu ses épreuves se clôturer avant même la cérémonie d'ouverture. En marge des concours sportifs, pour la troisième fois de l'histoire, des concours d'arts sont également organisés. Les 193 artistes qui ont présenté des œuvres verront un jury se réunir et décerner, à l'instar des épreuves sportives, les médailles d'or, d'argent et de bronze dans 5 disciplines différentes : la peinture, la sculpture, la musique, la littérature et l'architecture. Les jurys d'une vingtaine d'artistes par discipline sont d'ailleurs composés d'artistes de renom comme Stravinsky ou Maurice Ravel entre autres pour la musique. Paris 1924 est l'édition olympique qui offre le plus de place et de lumière aux concours d'arts, le baron Pierre de Coubertin, estimant que les arts avaient également droit à leur place aux Jeux. Les 158 œuvres ont ainsi pu trôner au Grand-Palais dans le cadre d'une exposition afin de permettre à tous les spectateurs d'eux aussi profiter de ces majestueuses sculptures, ou peintures entre autres…

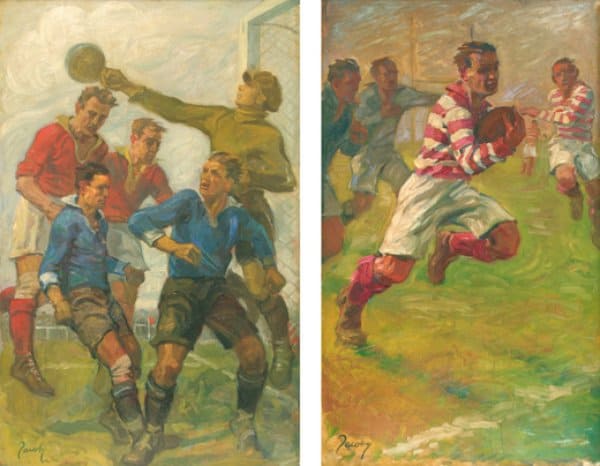

En sculpture, c'est le grec Constantin Dimitriadis qui remporte la médaille d'or pour sa statue “Lanceur de disque finnois” largement inspirée du célèbre Discobole antique. En peinture, c'est le luxembourgeois Jean Jacoby qui remporte le concours grâce à son œuvre “Études de sport” composée de trois tableaux représentant des sportifs en pleine action. Les trois tableaux sont nommés “Corner – Football”, “Départ – Athlétisme” et “Rugby”. En littérature c'est le français Géo Charles qui remporte la médaille d'or avec sa pièce de théâtre rassemblant également de la danse, de la poésie et de la musique.

En ce qui concerne la musique, à l'époque, le jury n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur les compositions originales présentées et a donc décidé de ne décerner aucune médaille !

En architecture, c'est encore plus confus. Parmi les 17 projets présentés, aucun ne mérite de recevoir une quelconque médaille selon le Jury, mais devant l'intervention de Pierre de Coubertin, celui-ci doit se résoudre à établir un classement tout de même. Ce sont finalement les hongrois Alfréd Hajós et Dezső Lauber qui remportent la médaille d'argent, le jury décidant de ne pas décerner la médaille d'or pour montrer qu'aucune œuvre ne mérite cette récompense. Hajós devient à cette occasion, l'un des deux seuls olympiens à avoir remporté une médaille dans les concours sportifs et artistiques aux Jeux Olympiques. Il a en effet gagné le 100 m et 1200 m nage libre lors des premiers Jeux modernes en 1896. A noter également que c'est le monégasque Julien Médecin qui remporte la médaille de bronze. Il offre ainsi la seule et unique médaille de l'histoire aux Jeux Olympiques à sa nation, médaille qui ne figure plus au palmarès de Monaco depuis que les concours d'art ont été retirés des tablettes lorsque le CIO a décidé de ne plus inscrire l'art au programme des Jeux Olympiques sportifs.

Les finlandais volants : construction du mythe !

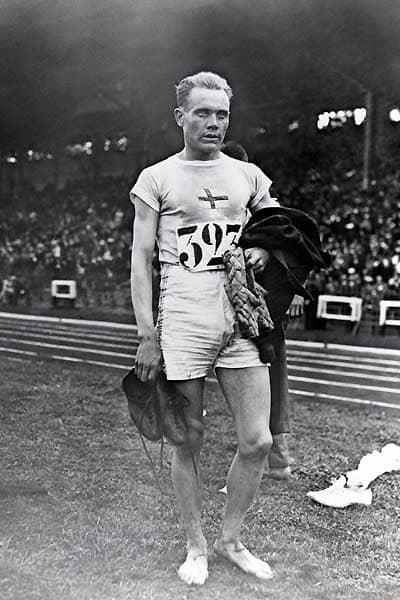

Retour au sport ! Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, débutent les épreuves d'athlétisme, et ces épreuves-là offriront leurs lots d'histoires et d'athlètes mémorables. Lorsque l'on évoque l'athlétisme aux Jeux de Paris 1924, une nation est restée dans toutes les mémoires des amateurs de fond et de demi-fond : la Finlande. Elle a notamment pu compter sur son duo légendaire des “Finlandais volants” : Ville Ritola et Paavo Nurmi.

Le dernier nommé est le plus illustre et le plus connu du binôme. Pour donner un ordre d'idées de la grandeur de cet athlète, c'est lui qui aura l'honneur d'allumer la flamme olympique lorsque le CIO posera ses valises à Helsinki pour l'édition des Jeux 1952. Avec un nombre total de records du monde établis au cours de sa carrière porté à 22, il est également devenu l'athlète ayant remporté le plus de médailles olympiques de l'histoire avec 9 titres et 3 médailles d'argent au cours des Jeux 1920, 1924 et 1928. Mais c'est sans nul doute l'édition parisienne qui l'a fait rentrer dans la légende de son sport. Avec un programme d'entraînement révolutionnaire comme jamais vu à l'époque, il est devenu un athlète précurseur qui inspirera des générations de jeunes athlètes, jusqu'à encore de nos jours. Pour faire court : six jours de compétition, cinq médailles d'or, deux records olympiques, un athlète devenu à l'époque sportif le plus titré de l'histoire au cours d'une même édition.

Tout commence le Jeudi 10 Juillet. Le problème lorsque l'on est bon, c'est que l'on veut s'inscrire à toutes les courses possibles. Ce jour-là, Nurmi s'inscrit à la finale du 1 500m. Il remporte assez haut la main l'épreuve où toute sa fin de course était rythmée sur le fait de gérer ses ressources physiques pour remporter l'épreuve en économisant le plus de forces possibles car moins de 45 minutes après avoir remporté le titre olympique sur 1 500m, il retourne de nouveau sur la piste pour effectuer la finale du 5 000m. Mais cette épreuve-là ne lui laisse pas autant de sérénité que sur l'épreuve remportée il y a moins d'une heure. Ici, il fait face à un adversaire plus coriace : son compatriote Ville Ritola, qui a remporté le titre sur 10 000m et sur 3 000m steeple quelques jours auparavant. Et le duel tant attendu a bien lieu ! Ces 5 000m vont se décider lors d'un sprint final qui n'opposera que les deux finlandais et où le vainqueur remportera l'épreuve avec seulement deux dixièmes d'avance sur son dauphin. Et à ce jeu-là, c'est Nurmi qui remporte donc son deuxième titre de champion olympique en moins d'une heure et demi. Juste sensationnel !

Le Samedi 12 Juillet, le duo d'adversaires compatriotes est de retour ! Ce jour-là, une violente canicule touche les rues parisiennes avec des températures décrites dépassant les 40°C Celsius. Sur les 38 participants de cette épreuve de cross-country, plus de la moitié des coureurs abandonneront avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Parmi les 23 coureurs ayant jeté l'éponge, la plupart ont été victimes de coups de chaleur ou de déshydratation. Mais devinez qui sont les deux premiers athlètes à franchir la ligne d'arrivée. Nos deux finlandais Ritola et Nurmi, dans un ordre qui restera inchangé par rapport aux 5 000m, Nurmi remportant l'épreuve avec plus d'une minute et demi d'avance sur Ritola qui a conservé lui aussi une minute d'avance sur le troisième de l'épreuve. Ces exploits-là permettront à ces deux athlètes, accompagnés d'Heikki Liimatainen de remporter le cross-country par équipes, le classement étant établi selon les positions de chaque sportif sur l'épreuve individuelle. Et enfin le lendemain, les finlandais vont ensemble remporter le 3 000m par équipes, ce qui permet à Nurmi de remporter sa 5ème médaille d'or de cette olympiade. Il en gagnera au total 9 au cours de sa carrière. Le génie de cet homme dur au mal à l'entraînement et aux performances extraordinaires a toujours être reconnu sur cette terre. Et son génie a perduré au fil des années ! En 1996, il a simplement été élu par le Time, plus grand champion olympique de tous les temps ! C'est peu dire…

De Colombes à Hollywood, il n'y a qu'un pas

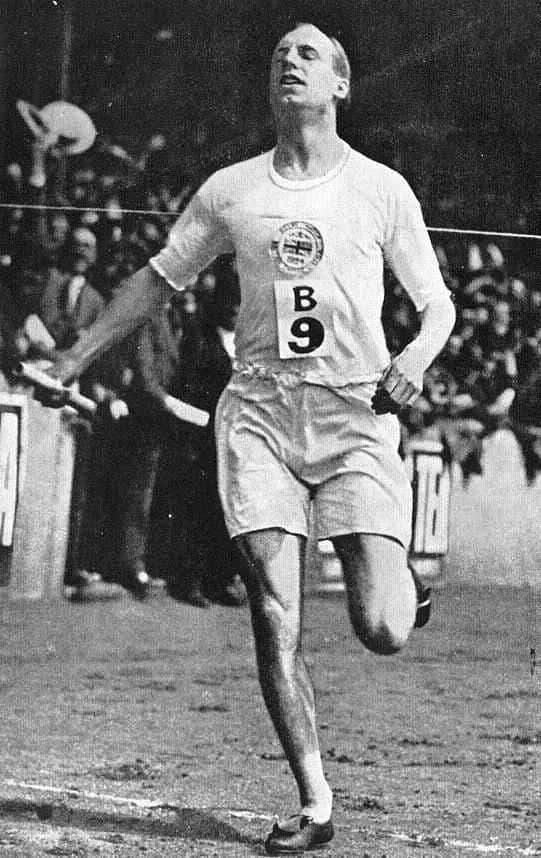

Un deuxième sportif au destin singulier n'est autre qu'Eric Liddell, athlète britannique spécialiste des courses de sprint, et plus particulièrement de 100m. Cet homme au destin atypique, ancien membre de l'équipe écossaise de rugby et ayant participé à deux Tournoi des V Nations, décide de se reconvertir dans le sprint lorsqu'il remarque que son explosivité sur les pelouses peut lui servir dans d'autres disciplines. Le 100m est donc sa spécialité et c'est donc tout logiquement qu'il va s'inscrire aux épreuves de … 200m et de 400m ! Effectivement, étant fervent croyant et protestant, il décide de ne pas participer aux séries qualificatives du 100m à Paris car les courses étaient prévues le dimanche, jour du Seigneur ! Il décide donc de calquer son entraînement sur les épreuves de 200m et de 400m, ce qui lui réussit plutôt bien puisqu'il remporte une médaille de bronze en 200m et une médaille d'or en 400m. Le titre sur 100m est remporté quant à lui par son compatriote Harold Abrahams. L'histoire de ces deux athlètes inspirera le film Les Chariots de Feu qui remportera 4 Oscars en 1982, dont celui du meilleur film et de la meilleure musique, que vous connaissez certainement.

Nous venons donc de voir l'histoire de deux sportifs adaptée au cinéma, mais il y encore plus fort : un athlète multi-médaillé et reconnu qui deviendra plus tard un acteur qui a joué un des rôles les plus marquants, jusqu'à notre époque !

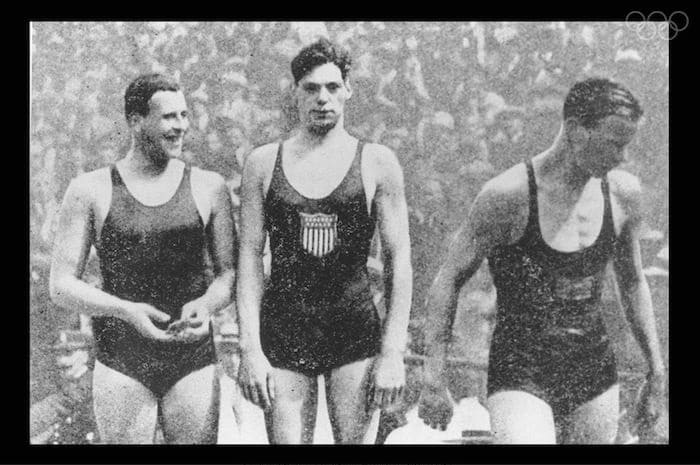

Cet athlète, c'est Johnny Weissmuller. Dès le début de sa carrière, cet homme a eu un destin incroyable. Il est né en 1904 à Freidorf, en Hongrie à l'époque mais situé dans l'actuelle Roumanie. A l'âge de sept mois, ses parents décident d'émigrer aux USA, et c'est donc là le premier souci de sa vie. Suite à la chute de l'empire Austro-Hongrois, il devient apatride et n'est donc officiellement d'aucune nationalité. Ce n'est que le début des malheurs pour le petit Johnny qui contracte une poliomyélite, maladie plutôt infantile qui peut provoquer des paralysies des membres inférieurs ou même le décès des jeunes enfants dans les cas les plus graves. Afin de se soigner et d'essayer de vaincre la maladie, son médecin lui conseille de pratiquer la natation, conseil qu'il prendra très à cœur et où ses parents remarquent qu'il s'illustre dans la discipline. De fil en aiguille, Johnny participe aux Jeux Olympiques 1924, à Paris. Le souci est que comme je l'ai dit plus haut, il est devenu apatride, afin de pouvoir participer aux jeux, grâce à la complicité de son père, il utilise le passeport de son frère cadet, né aux Etats-Unis afin de pouvoir pénétrer sur le sol français avec la délégation américaine.

Weissmuller, cette gueule d'ange et ce large sourire, ce corps taillé en “V”, mais surtout ce style de nage qui le caractérise tant, il crawle la tête hors de l'eau, comme les joueurs de water-polo. Peu académique, mais terriblement efficace pour son cas. Il se présente aux Jeux de Paris avec l'étiquette de grand favori sur 100m nage-libre, double détenteur du record du monde de la discipline, il détiendra le record pendant près de 12 ans en étant devenu le premier nageur à avoir parcouru la distance en moins d'une minute. Il repartira de Paris avec 3 médailles d'or à son actif en 100m nage libre, 400m nage-libre et relais 4x200m nage-libre en 3 épreuves de natation disputées. Il a également décroché une médaille de bronze avec l'équipe de water-polo. Il reviendra 4 ans plus tard aux Jeux d'Amsterdam et remportera deux nouvelles médailles d'or portant à 5 son total de titres remportés aux Jeux. Pour faire simple, à la fin de sa carrière, il comptera à son actif 52 titres de champion des Etats-Unis et 28 records du monde, difficile de faire plus dominateur dans sa discipline. Ah oui, et j'oubliais, la légende veut qu'il n'ait tout simplement jamais perdu une seule course durant toute sa carrière !

Mais comme je vous l'ai annoncé précédemment, Weissmuller c'est également un homme au destin exceptionnel en dehors des bassins.

Début des années 1930, il devient mannequin et égérie pour une entreprise de sous-vêtements et de maillots de bain. Cela va le mener à se déplacer partout dans le monde pour se produire dans des spectacles de natation ou un tas de diverses interviews radiophoniques. Et enfin, c'est également à cette période qu'il commence à se produire dans différents films. Mais aucun de ces films n'aura autant d'impact que son rôle d'acteur. Hé oui, Weissmuller, c'est le plus célèbre des interprètes de Tarzan. Il est devenu le 6ème acteur à incarner ce rôle mais c'est bien la première fois de l'histoire qu'un Tarzan n'est pas un film muet. C'est donc bien Weissmuller qui aurait inventé le célèbre cri de Tarzan, connu de nos jours ! Enfin, c'est ce qu'il prétend, car plusieurs versions diffèrent, certaines indiquent que c'est plutôt un technicien sonore du film qui aurait passé un extrait de yodel en accéléré et à l'envers… Bref, la légende est née et ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est bien Weissmuller qui l'a interprété pour la première fois dans ce film et qui demeure de nos jours l'homme de la jungle le plus charismatique. Au total, il aura joué le rôle du compagnon de Jane dans 12 volets différents.

Sa fin de vie est cependant plus triste car malgré l'argent accumulé pour ses films, il devient ruiné à la suite de différents procès et de ses 5 mariages et divorces. Il meurt à l'âge de 79 ans dans un hôpital psychiatrique où il séjournait à la fin de sa vie.

Un héritage qui perdure encore à nos jours

Nous arrivons tranquillement vers la fin de l'épisode, mais il reste encore tant de récits que j'aurais pu vous raconter… Notamment un stade devenu célèbre de la plus triste des manières. Ce stade, c'est le Vel d'Hiv où eurent lieu les épreuves de fleuret, de boxe, de lutte et d'haltérophilie, épreuves qui ont laissé place, 18 ans plus tard, à l'immondice cruauté… Il y a également des sportifs au destin hors norme comme Géo André, porte-drapeau de la délégation française et sportif ayant prononcé le serment des athlètes lors de la cérémonie d'ouverture, qui est mort au combat durant la Seconde Guerre Mondiale. Comme William DeHart Hubbard, premier sportif noir à remporter un sacre olympique dans une épreuve individuelle et ancien détenteur du record du monde de saut en longueur. Comme Dick Williams, médaillé d'or en tennis double mixte à Paris, mais qui a connu la plus grande victoire de sa carrière mais également le plus grand chagrin de sa vie une nuit du 14 au 15 Avril 1912 à bord du célèbre Titanic. Cette nuit-là, alors qu'il part en Amérique avec son père, il est obligé de sauter dans l'eau glacée tandis que le bateau est en train de sombrer. Malheureusement, il voit son père mourir sous ses yeux en étant écrasé par une des cheminées du bateau s'effondrant sur lui. Mais pas de temps à perdre, il faut survivre… La vague provoquée par la chute de cette cheminée permet malgré tout à Dick de rejoindre un canot de sauvetage à demi immergé avec une vingtaine de naufragés. Ils passeront ensemble des heures avec les jambes dans l'eau glacée, si bien que trois naufragés mourront cette nuit-là sur ce canot. Secourus par l'arrivée du RMS Carpathia, les médecins à bord lui recommandent l'amputation de ces deux jambes, chose qu'il refusera pour ne pas gâcher sa carrière de tennisman qu'il vient juste d'entamer. A force de douleur, de marche pour faire circuler de nouveau le sang dans ses jambes ainsi que de bains chauds, il parviendra à retrouver leur usage avant même que le navire secouriste n'arrive au port de New-York. Il gagnera seulement deux ans plus tard l'US Open 1914, puis l'édition de 1916, 5 Coupes Davis et donc également la médaille d'or des Jeux de Paris 1924 aux côtés d'Hazel Hotchkiss Wightman.

L'édition des Jeux 1924 n'était pas un succès ravageur dans les tribunes, car elles étaient très rarement combles, mais dans les médias ce fut un record avec plus de 700 journalistes accrédités. Ce n'est pas l'édition qui a inscrit un renouveau olympique, mais elle a su effacer la disgrâce de 1900, et c'est bien là le principal…

Et enfin, cette édition des Jeux de 1924 s'inscrit dans un devoir d'héritage de l'olympisme à Paris. Le Vélodrome Jacques Anquetil, nommé à l'époque Vélodrome municipal de Vincennes, utilisé durant les Jeux de Paris 1900 est réutilisé pour l'édition de 1924. Cette année, c'est la piscine des Tourelles, lieu des exploits de Weissmuller qui sera utilisée comme bassin d'entraînement pour les Jeux de Paris 2024. Par ailleurs, cette piscine porte aujourd'hui le nom de Piscine Georges Vallerey, ancien recordman du monde de natation aux côtés d'un certain… Alfred Nakache ! Mais cette année, c'est surtout le stade olympique de Colombes, ancien stade qui a accueilli les épreuves d'athlétisme ainsi que la cérémonie d'ouverture des Jeux de 1924 qui aura la chance d'être réutilisé pour cette édition 2024. Renommé entre-temps stade Yves-du-Manoir, ce sont les épreuves de Hockey sur gazon qui se dérouleront sur ces terres mythiques !

Au final, ce sont les Etats-Unis qui ont remporté le classement des médailles avec 99 breloques dont 45 titres devant la Finlande, 37 médailles pour 14 titres dont 10 rien qu'en athlétisme et la France qui obtient une belle 3ème place avec 38 médailles dont 13 en or.

Espérons une belle moisson pour tous les sportifs de 2024, ce sera une édition magnifique, et nous serons tous là pour les encourager ! Que la fête commence !